Erste Grundsteine für die neue Gartenbewegung wurden weltweit in den 1980ern mit Wünschen nach einer behutsamen Stadterneuerung mit Grünerhalt, nach Gärtnern und Naturerleben und nach praktischen Visionen einer nachhaltigeren Welt gelegt.

„Community Gardening“, das sich in den USA als Folge der Weltfinanzkrise in den 1970er Jahren von New York bis San Francisco entwickelte (Meyer-Renschhausen 2014), kam ab der 1980er Jahre auch nach Deutschland: das gemeinschaftliche Gärtnern auf Stadtbrachen, Baumscheiben und Dächern, in Parks, Hinterhöfen und anderen Freiflächen. In den in Berlin v.a. von jungen Müttern und Studierenden gegründeten Kinderbauernhöfen dieser ersten Gemeinschaftsgartenwelle gab es überall auch kleine Gärten, später entstanden auch reine „Ökogärten“, wie z.B. am Ökowerk im Grunewald. Mit dem Kid’s Garden entstand 1999 der erste Berliner Gemeinschaftsgarten im engeren Sinne auf einer Brache in Neukölln. Die Konferenz Kleinstlandwirtschaft und Gärten als weibliche Ökonomie an der Humboldt-Universität im Jahr 2000 kann als ein Auftakt für das neue Gärtnern in Berlin verstanden werden. Es dauerte nicht lange und es folgten neben dem Perivoli Garten (2000), dem Interkulturellen Wuhlegarten (2003), dem Nachbarschaftsgarten Rosa Rose (2004) und dem Interkulturellen Garten Rosenduft (2005/6) viele weitere Gärten im Berliner Stadtgebiet.

Ein grundsätzlicher Ursprung findet sich also in der Sehnsucht vieler Städter*innen nach innerstädtischem Grün und der Möglichkeit aktiver Betätigung und Erholung in der Natur. Mit der klassischen Stadterneuerung der 1970/80er Jahre verloren auch in Berlin immer mehr Menschen den Bezug zu Land und Natur. Flächensanierung und Großsiedlungsbau führte zu Abriss, Verdichtung und Verlust begrünter (Brach-)Flächen. Wie in vielen Großstädten der Welt kam es zu Hausbesetzungen sowie der Gründung von Bürgerinitiativen für den Grünerhalt. Weil viele Berliner*innen nicht über Balkons oder Kleingärten verfügten, gründeten junge Leute Hinterhof-Begrünungsinitiativen, wie den Ziegenhof in Charlottenburg. Das Gärtnern diente nicht nur privater Freizeitbeschäftigung, sondern war vor allem auch gemeinsamer Einsatz für den Erhalt von Luft, Licht, Grün, Kinderauslauf und preiswertem Wohnen. Gemeinschaftsgärten entstanden so als soziale Orte des Austausches in der Nachbarschaft, um gemeinsam „in der Erde zu wühlen“, Stadt zu gestalten und Natur und Ernte zu genießen.

Mitte der 1990er Jahre entstand in Göttingen der erste interkulturelle Garten Deutschlands, nachdem sich eine Gruppe von bosnischen Flüchtlingen, meistens Frauen, mit ihren Sozialarbeiter*innen und anderen Interessent*innen zusammenschlossen, um die Sehnsucht der Flüchtlingsfrauen nach ihren verlorenen Gärten zu stillen (Müller 2002; Meyer-Rebentisch 2013; Shimeles 2018). Das erste Grundstück wurde von einer Kirche zur Verfügung gestellt, und der Garten vom Bundesministerium für Umwelt gefördert. Er wurde schnell bekannt und zum Modellprojekt für ähnliche Gründungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Inspiriert durch die Internationalen Gärten in Göttingen wurde 2003 mit ähnlicher Förderung der Wuhlegarten, Berlins erster Interkultureller Garten, in Köpenick gegründet. Er dient seitdem als Ort des Austauschs zwischen verschiedenen Menschen und ihren Kulturen.

Viele Gemeinschaftsgärten basieren auf der Vision von einer nachhaltigeren Welt. Unter dem Motto „Die Stadt ist keine Ware, sondern ein Lebensraum“ (Müller 2011), engagieren sich Bürger*innen in Berlin seit Mitte der 1970er und erneut seit der späteren 1990er Jahre und fordern öffentliche Grünräume, die von allen gemeinschaftlich gestaltet und bewirtschaftet werden können und deren Wertschätzung nicht privaten Renditeerwartungen untergeordnet wird. Diese Gemeinschaftsgärten entstanden im Rahmen des politischen Einsatzes für einen gesellschaftlichen Wandel von Besitz- und Produktionsverhältnissen (Rosol 2006; Meyer-Renschhausen 2011). Viele neue Gärtner*innen stehen dem hauptsächlich profitorientierten und rohstoffintensiven Ernährungssystem kritisch gegenüber und wollen mit ihren Gemeinschaftsgärten auch ein Zeichen für eine umwelt- und gesundheitsverträglichere Lebensweise setzen. Elisabeth Meyer-Renschhausen schreibt dazu: „Es geht nicht zuletzt um eine neue Form des urban planning, die auch Mietshausbewohner*innen ermöglicht, selbst zu bestimmen, was sie essen wollen“ (Meyer-Renschhausen 2012).

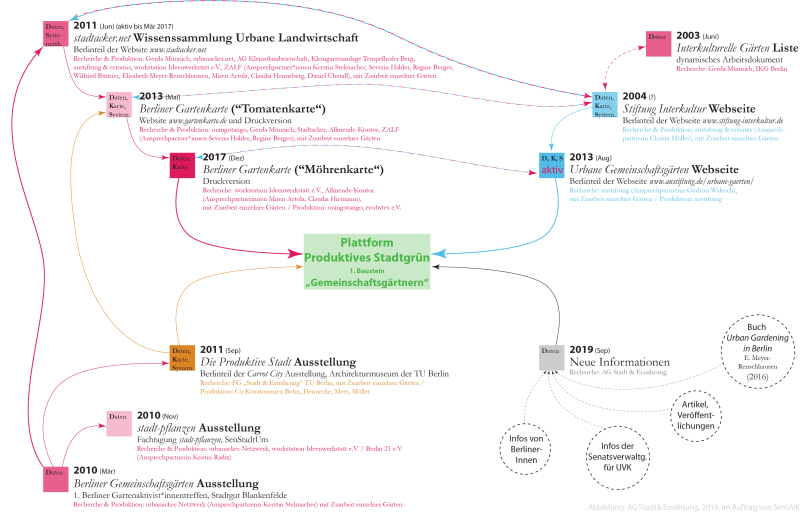

Mit der Gründung der Prinzessinnengärten (2009) am Kreuzberger Moritzplatz und dem Allmende-Kontor auf dem ehemaligen Tempelhofer Flughafen (2011) wurde in Berlin die jüngste Welle der Stadtentwicklung „von unten“ öffentlich sichtbar, die produktives (und wildes) Grün in den urbanen Raum zurückholt. Die Gärtner*innen organisieren und unterstützen sich gegenseitig in Arbeitsgruppen und Netzwerken, wie der AG Kleinstlandwirtschaft und Gärten, der AG Interkulturelle Gärten in Berlin und Brandenburg, dem Allmende-Kontor und dem Netzwerk urbane Gärten Berlin. Die Münchener anstiftung organisiert bundesweite Jahrestreffen, wo u.a. 2014 gemeinsam das Urban-Gardening-Manifest verfasst wurde.

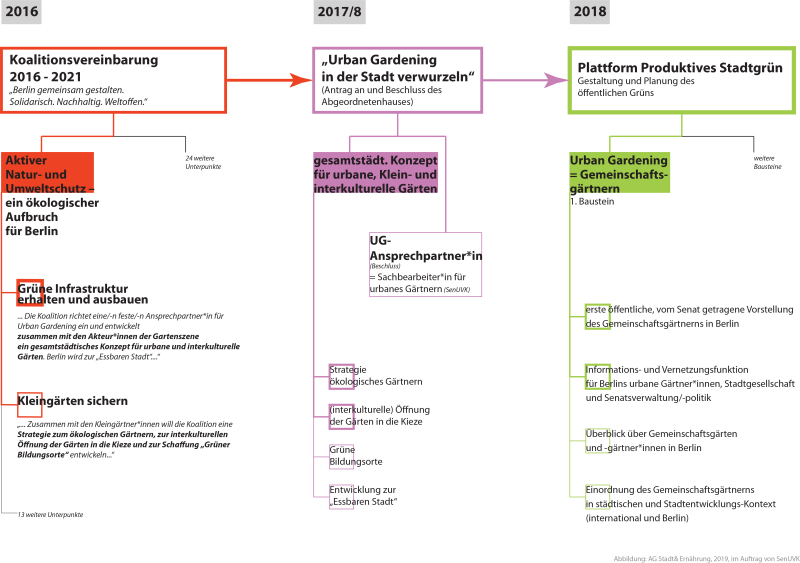

Die beteiligten Netzwerke machen immer wieder auf die finanziell prekäre Lage der Gemeinschaftsgärten aufmerksam und suchen nach Lösungen, die dem Anspruch Berlins, eine sozialökologisch zukunftsorientierte Stadt zu sein, entsprechen. Auf den Bedarf nach Dialog zwischen Gartenaktivist*innen und Verwaltung reagierte die Stadt 2012 mit der Einrichtung der Werkstattgespräche Urban Gardening, die bis heute halbjährlich unter der Schirmherrschaft der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK) stattfinden. Dabei treffen der Wunsch nach Teilhabe und Selbstorganisation auf Verwaltungsstrukturen und Institutionalisierung, was für beide Seiten nicht immer leicht ist. Für die Entwicklung eines stadtweiten Grünflächenkonzepts sind solche Möglichkeiten des Austauschs von immenser Bedeutung.